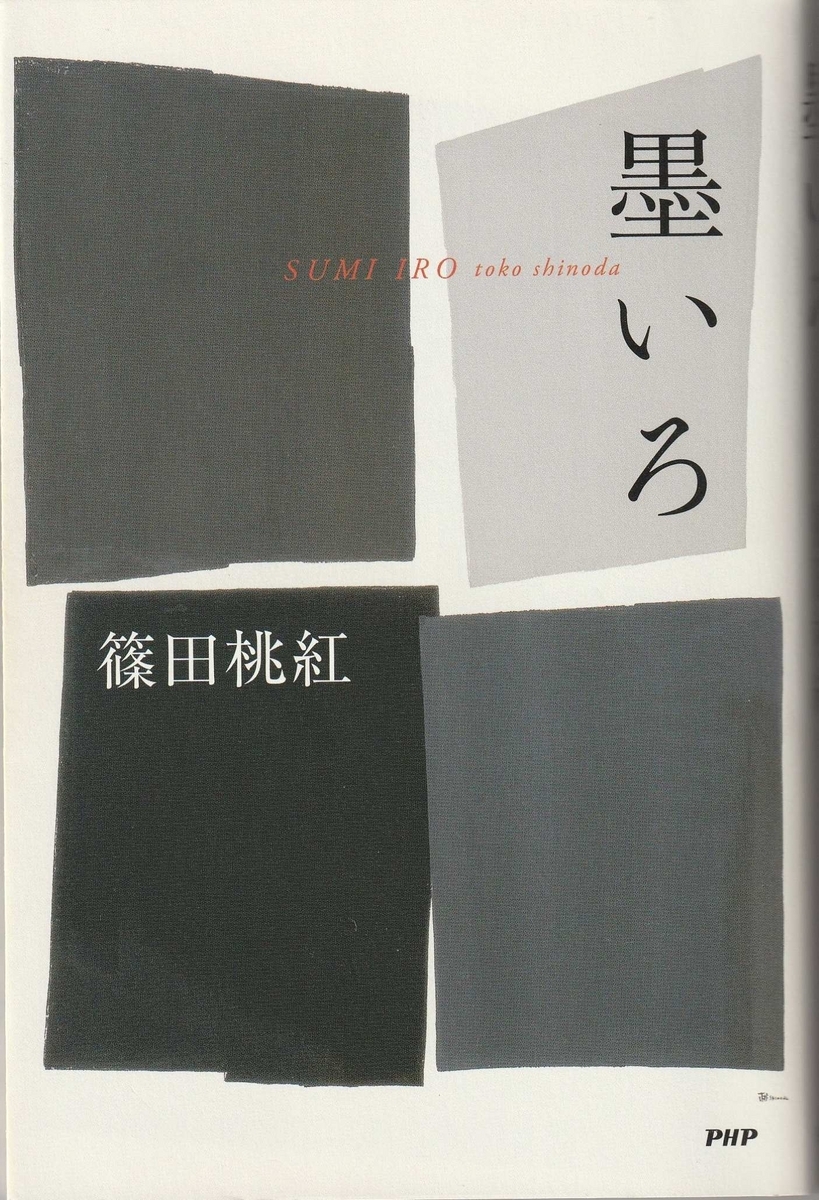

篠田桃紅『墨いろ』(PHP 2016年)

以前、『日本の名随筆 香』というアンソロジーに収められていた篠田桃紅の「香」の文章がとても気に入ったので買っていたもの。前回まで読んでいた志村ふくみの文章と、片や染織、片や書という違いはありますが、どこか通じるところがあるかと思って読んでみました。

実際読んでみて、いろいろと共通点があるように思います。まず、お二人とも芸術家であり、芸術家的なものの見方をされているというところです。志村が染織の体験に裏打ちされているのと同じように、篠田の場合は書の体験が根底にあり、そこから物事を考えているということです。

例えば、書の体験に直接触れたような次のような文章。

いったん乾いた墨も、湿りを吸うと、墨いろが生き返る。余白の部分より墨の部分のほうが早く湿る。墨が水を呼び寄せるようである/p16

墨は、同じものを使っても、季節や時刻、場所や天候によって、ただ濃い淡いの差とは別のちがいがある。絵の具や金銀泥を使うこともあるが、墨ほど、自然の微妙を敏感に受けとめる材料は、他に知らない/p17

墨による黒は・・・明るさのある黒で、心を騒がせない黒、沈静であって死ではない、動きを残す色/p27

そうした芸術創作の体験から、志村の場合は、神秘主義的な性向に向かいましたが、篠田の場合は、禅とか悟り、哲学的警句的な表現に向かっているようです。次のような部分でしょうか。

ラクで間違いなくやれることであんまりおもしろいことはない―。それを知ることが、人生というものに飽きずに生きる秘訣かもしれません/p7

老子によると、墨いろは、黒の一歩手前の色、という。淡墨を重ねて、真の黒に至る一息手前でとどめる色が「玄(くろ)」というものなのだそうである。玄はくろで黒ではないという。墨には濃淡の段階がかぎりなくあって、見るこころごころで、赤とも青とも感ずることができる。そういうことから墨は幽玄を極めることができると言われてきた/p18

墨は、塗るということには適さない。書くことのために墨はつくられたものだから、書く、という一回性のしぐさの積み重ねで、ある所に到る/p28

篠田桃紅も、花の汁を薄めた桶に美濃紙を浸したとき、白い紙が夕焼のように赤く染まっていったという志村ふくみのような経験をしていたり、織るという仕草には情熱の持続が不可欠だと染織家への敬意を抱いていたりして、着物や色に関していろいろと指摘、提言をしています。

①生麻は草を身にまとっている感じがあって、人間が植物を身に着けるようになった元の心が帰って来るような安らかさがあると書き、芭蕉布や絹の爽やかな着心地と併せて推奨していること。

②和服の現代におけるあり方について、形式に縛られ過ぎていると疑義を呈し、江戸期では、帯は高くも低くも、大きくも小さくもあり、結び方も、前に結んだり後ろに垂らしたりさまざまだったと指摘し、帯を軽く細く低くするようにして普段着にも街着にも着られる形にすべきと提言している。

③現代人が質感や肌合いの良さに対する感性を失っていることへの慨嘆:ブラウン管に表われる色は、光の混合による虚色であり、透明で華やかではあるが実感をもたない「物離れの色」である。そんな色に慣れてしまうと、物を表面の見せかけの色だけで判断するようになる。

和服を現代の世に広めたいという点と、そのためには形を変えるのも良しとするのは、志村親子の考えと一致しています。篠田桃紅と志村ふくみは、同時期に活躍していたはずですが、対談したりはしなかったのでしょうか。

篠田桃紅には、文字やものごとの美に対する独特の感性が感じられ、共感できるところがあります。

①古代中国の骨や甲羅に彫られた文字とも言えない傷のようなものに心を惹かれ、そこに古代人が初めて形を造ろうとした激しい精神や魂の叫び声を聞く感性。

②墓誌銘や山の崖に刻まれた古い刻文の拓本の石や瓦が持つ風雪の痕が漂う文字に神秘的な魅力を感じとっている。

③細く長い線香を皿に立てる形がまず好きで、煙が一筋、真直ぐに立つのを見ると、部屋が静かである証を感じ心が休まるという。

④照明を上から煌々と照らして部屋の隅々まで明るくするのは、折角の夜がもったいない。昼間の明るさを求めるのは不自然で、昼間と夜の、空間と時間の折り目を失うことになる。闇の匂い、暗さの色がうつくしい、と思われるような燈を燈したいという。

⑤春の色というのは視覚だけの色ではない。微かな風、仄かな匂いを含み、繊細な幽かなものの重なりでできていて、それが色の含み厚みとなって、おさえ、洗い、錆び、褪せなどの渋いといわれる美を育てたとする。

⑥小さく美しいものへの感性:日本に古くからある切り取り方の上手な小さい美しいものへの嗜好。例えば、扇面や、貝殻の内側の金銀彩色の絵、色紙を小さく破って継ぎはぎした料紙。そこに書かれる歌などの詩の形式。中に怪異な生きものが棲んでいたりする花札の小さな矩形。