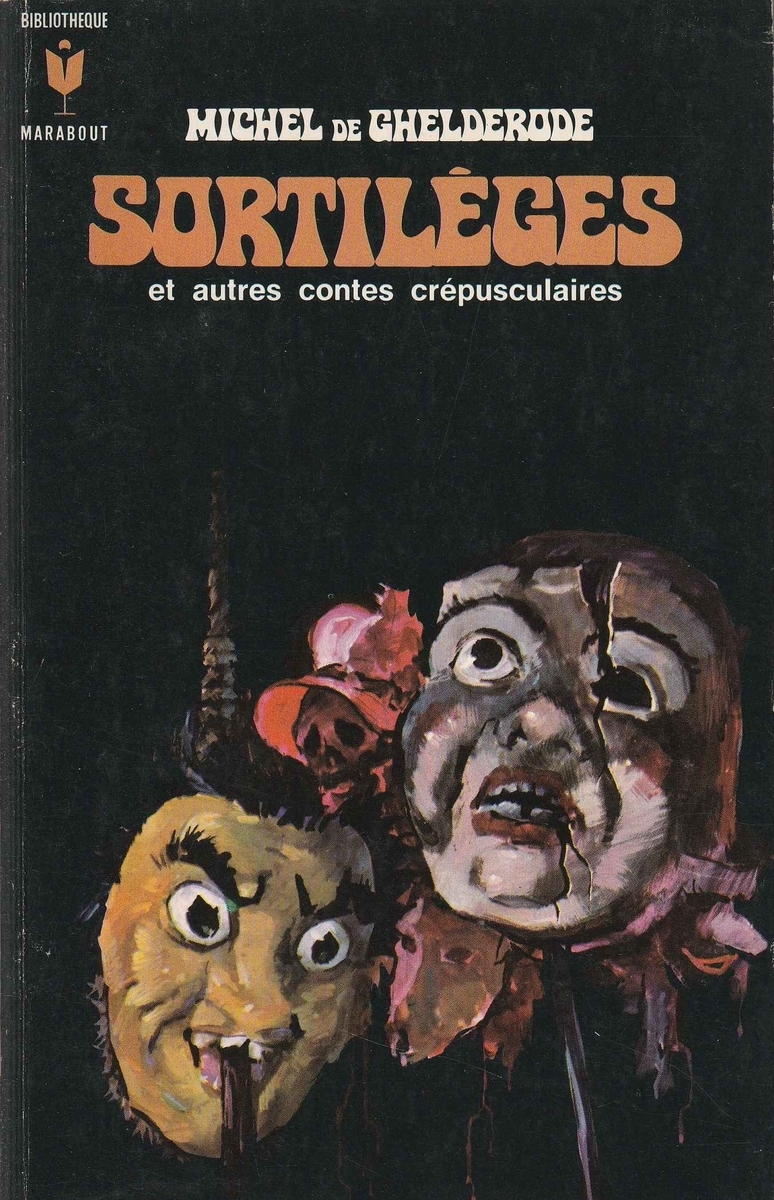

MICHEL DE GHELDERODE『SORTILÈGES et autres contes crépsculaires』(bibliothèque marabout 1962年)

大学時代に買った本。単語の意味を余白に丁寧に書き込んでいて、読もうと努力したあとが見えます。がそれもあえなく数ページで挫折しているのが可愛らしい。いちばん短い短篇を選んでいますが、よりによってそれがこの本の中でいちばん難しい箇所で、しかも挫折したその後の部分は急に易しくなっているのは、運命の悪戯でしょうか。もしもう少し先まで読んでいたら、自信がついて、別の人生が開けていたかも。

12篇からなる短篇集。うちタイトルともなっている「Sortilèges」(松籟社刊『幻想の坩堝』所収)と「L’écrivain public(代書人)」(「幻想文学13号・フランス幻想文学必携」所収)の二篇は翻訳があります。

集中、最高作は「Tu fus pendu(オ前首吊ラレタ)」。次に「L’écrivain public」、「Le jardin malade(病んだ庭)」、「L’amateur de reliques(聖遺物マニア)」、「L’odeur de sapin(樅の香り)」といったところでしょうか。いずれも語りが滑らかで、細部の描写や人物造形も素晴らしく、会話も生き生きしていて、ゲルドロードの作家としての才能を感じさせます。ジェラール・プレヴォと同じく北方の霧の立ち込めた寂びれた町の雰囲気が味わい深く、また畸形、病気、狂気が散りばめられたグロテスクな世界が濃厚です。

幻想小説を形成するさまざまなテーマが見られます。幽体移動(「L’écrivain public」、「Brouillard(霧)」)、悪魔(「Le diable à Londres(ロンドンの悪魔)」、「Rhotomago(ロトマゴ)」)、廃墟(「Le jardin malade」)、骨董(「L’amateur de reliques」、「Tu fus pendu」)、カーニバルと仮面(「Sortilèges」)、奇蹟(「Nuestra senora de la Soledad(孤独の聖母)」、「Un crépuscule(黄昏)」)、幻聴(「Brouillard」)、前世の記憶(「Tu fus pendu」)、死神とのチェス(「L’odeur de sapin」)。

序文でアンリ・ヴェルヌは、ゲルドロード作品の特徴を、装飾と人物像の二点にあるとし、装飾として、「フランドルの町、霧に包まれた切妻壁、船頭の竿にひっかかる目も鼻もない屍体、解体を目前にした館と腐りつつある庭、人が恐怖を紛らわしに飲みに来る酒場、ずっと昔に誰かが首を吊られた首吊り台、泥に沈みつつある教会、存在しない者の呼び声のする霧の道」、人物像として、「手品師メフィスト、魔猫に追いかけられ広大な館で迷子になるホムンクルス、冒瀆の骨董屋、瓶に閉じ込められた悪魔、生まれてこない子どもたち、人の靴を履いて命を奪おうとする死神、主人が幽霊か案山子扱いにしている赤毛の醜い女中、年老いた渡し守」などを挙げています。

ちなみにそのアンリ・ヴェルヌは、SF大衆作家で、マラブ社の名高い幻想小説シリーズの編集主幹でもあったようですが、今年7月に102歳でお亡くなりになったとネットに出ていました。

各短篇の簡単な紹介をしますと(ネタバレ注意)。

◎L’écrivain public(代書人)

人形を集めた博物館を付設したベギン会修道院には、忘れられた礼拝堂があり代書人が座っていた。私は蝋人形か人間か分からぬまま、代書人が好きになり毎日のように訪問した。そのうち秘密を告白したくなり代書してもらおうとしたが、猛暑で外に出る気力もなく、仕方なく家から代書人に向けて念を送った。秋に久しぶりに行ってみると、代書人は暑さで蝋が溶けたのか部屋の隅に寝かされていた。そして代わりに座っていた管理人から、夏の間毎日来て手紙を書かれていましたがどうぞお持ち帰りくださいと、ぶ厚い紙束を差出された。

〇Le diable à Londres(ロンドンの悪魔)

霧の町ロンドンで退屈に蝕まれ、悪魔にでも会わないものかと呟いていたら、「メフィスト」という表札のかかった家の前に出た。ひとりでに扉が開き、中に招じ入れられると、そこは劇場で、メフィストが現われて帽子から兎を出した。手品師かと思いきや、私が子どものころ体験した劇場での出来事を話し、大事なのは悪魔がいるとまだ信じているかどうかだと言う。悪魔は地獄でまた会おうと言って去るが、悪魔の世界に憧れる私は、この退屈な町こそが地獄だと思えるのだった。

◎Le jardin malade(病んだ庭)

かつて修道院のあった古い地区。子どものころから憧れていた館の一室を借り愛犬とともに住む。廃墟同然で、2階には謎めいたご婦人が住んでいるだけ。庭は鬱蒼として足の踏み入れようもなく、かつての修道院の墓場があった。ある日、小人のような老人が茂みから現われ館に走って行くのを見た。取り壊される運命の館が日々凋落衰微していくさまが、日記形式で怪奇的に語られる。皮膚病の大猫と水頭症の畸形の娘の存在感が凄い。

◎L’amateur de reliques(聖遺物マニア)

裏通りのうらぶれた骨董屋の店内でいつも居眠りをしている老人が目障りだ。目を覚ましてやろうと、聖遺物マニアのふりをして、この聖体容器に聖体パンをつけるなら1万フランで買うと無理難題を吹きかけ、1週間後にまた来ると告げた。数日後、普段外に出ない老店主が教会に入って行く姿を目撃する。盗みまでして!と感動するが、約束の日、もうその店主は店に居なかった。ある日、大通りの高級アンティークショップで、例の聖体容器を見つける。アメリカの美術館に売却済みの由緒ある品だった。店名を見ると老人の名前が書いてあり、奥にはあの老人がまた居眠りをしていた。

〇Rhotomago(ロトマゴ)

未来を予見すると書かれた筺。てっぺんの羊皮紙を押すと浮沈子のガラスの悪魔が浮き沈みする仕掛けだ。椅子に座って見ていたら、夢を見たのか、触りもしてないのに悪魔がなかで暴れていた。蓋を開けると、悪魔が飛び出て、椅子に座ってゴム風船のように膨らんで人の大きさとなった。未来を占いますというなら、5分後の自分の未来は予見できるだろうと、暖炉の燭台を手に取って近づくと…。何ということのない話だが、読ませる。

〇Sortilèges

何かから逃亡している私は、カーニバルの町に降り立つ。仮面の人々が群れ騒ぐ町中を避け海辺に行くと、仮面をつけた人々を乗せた船が近づいてくる。よく見ると、ぶよぶよした胎児のような生き物だった。急激に増殖したその生き物に取り囲まれ、気を失って溺れ、目覚めると、天使が立っていて、高台から町のカーニバルの様子を見せてくれる。あの胎児や天使は何だったのだろうか。魔法か、単なるペテンか。仮面をつけた人間のようなものが船で近づいてくる場面は、アンソールの絵を思わせて不気味。

Voler la mort(死神から死を盗む)

大勢の飲み仲間のなかで、陽気と無口の対照的な性格の二人の親友がいた。主人公が突然重度の病気になったとき、陽気な友が部屋に見舞いに来て何かを盗もうとし、無口の友に見つけられて追い出された。結局入院したが、今度は無口な友が何かを新聞にくるんで帰って行くのを見た。奴も泥棒だったのか。恢復後、盗っていったのは靴で、死神に履かれると死ぬという伝説を思い出して、友を死なせまいとしたことが分かる。

Nuestra senora de la Soledad(孤独の聖母)

生まれたときから孤独な男。話し相手といえば動物や亡くなった祖先だけだったが、ただひとつ教会の孤独の聖母には毎朝欠かさずお参りしていた。他の豪華なマリアと違って、死にゆくマリアを表現した暗い姿だった。あるお祭の日、他のマリアが行列で出て行ったあと、残されたそのマリア像が起こした奇蹟を語る。

〇Brouillard(霧)

誰も居ない筈なのに突然名前を呼ばれることがある。霧の濃い日、あと少しで家というところで名前を呼ばれた。振り返っても霧があるばかり。しかし足音が聞こえ項に熱い息がかかった。誰かが後をつけている! 家の中に転がり込み、高熱にうなされていると、唇が窓ガラスに多数現われて何かを告げようとしていた。あとで昔の親友が亡くなったことが分かる。霧の町の描写がすばらしい。

〇Un crépuscule(黄昏)

雨の日、部屋も町も湿気を帯びて臭気を放っていた。夕暮れに外に出ても誰もおらず、町の明かりも灯ってなかった。世界の終わりを感じ、たまりかねて古い教会に逃げ込むが、やはり誰も居ず蝋燭も灯っていず、磔刑のキリスト像に当っただけ。教会の崩壊とともに死ぬのを覚悟していると、神が差し伸べてくれたのか目の前に綱があった。それを引くと、鐘が鳴ると同時に、教会にも町にも明かりが灯り、人々のざわめきも戻る。雨の日の黄昏の陰陰滅滅とした雰囲気がよい。

◎Tu fus pendu(オ前首吊ラレタ)

フランドルの小さな町に住むことになったが、古い一角になぜか魅せられ、夕方に「小さな首吊り台亭」という居酒屋に行くようになった。骨董を集めている変わった店主とあざ笑うようなカササギがいた。不吉な店名の由来を聞くと、店主は広場の向かいの壁を指さした。よく見るとブロンズの腕が壁に塗りこめられており、そこに首吊り縄をかけるようになっていた。死刑執行人のひ孫がまだいて、先祖代々の縄を持ってるという。それを聞いてから執拗な幻に苛まれるようになる。そして刑が執行される幻を見たとき、実際その苦しみを体感したように感じた。カササギが目の前に飛んできて鳴いたが、「オ前首吊ラレタ」と聞こえた。

◎L’odeur de sapin(樅の香り)

ついに死神の訪問を受けた。死神は、チェスをしようと樅のチェス盤を取り出した。わしが「詰み」と叫べば、お前はこの世からおさらばだと言う。チェスは五分五分で進んで行ったが、何とか時間稼ぎをしようと、酒を飲ます手を考えた。死神は思いのほか大酒のみのスケベで、酔うに連れて女中が気になり始め、指し手もしどろもどろになり、今日はこれまでと去って行く。が、代わりに女中が犠牲になっていた。グロテスクで滑稽な雰囲気が何とも言えない。